「中学で不登校だったけど、高校には行けるだろうか?」「発達障害のある子に合う高校は?」「全日制以外の選択肢ってあるの?」 こうした不安を抱える生徒・保護者の方は少なくありません。でも、安心してください。高校進学の選択肢は、実は驚くほど多様化しています。 この記事では、不登校経験者・発達障害のある生徒…

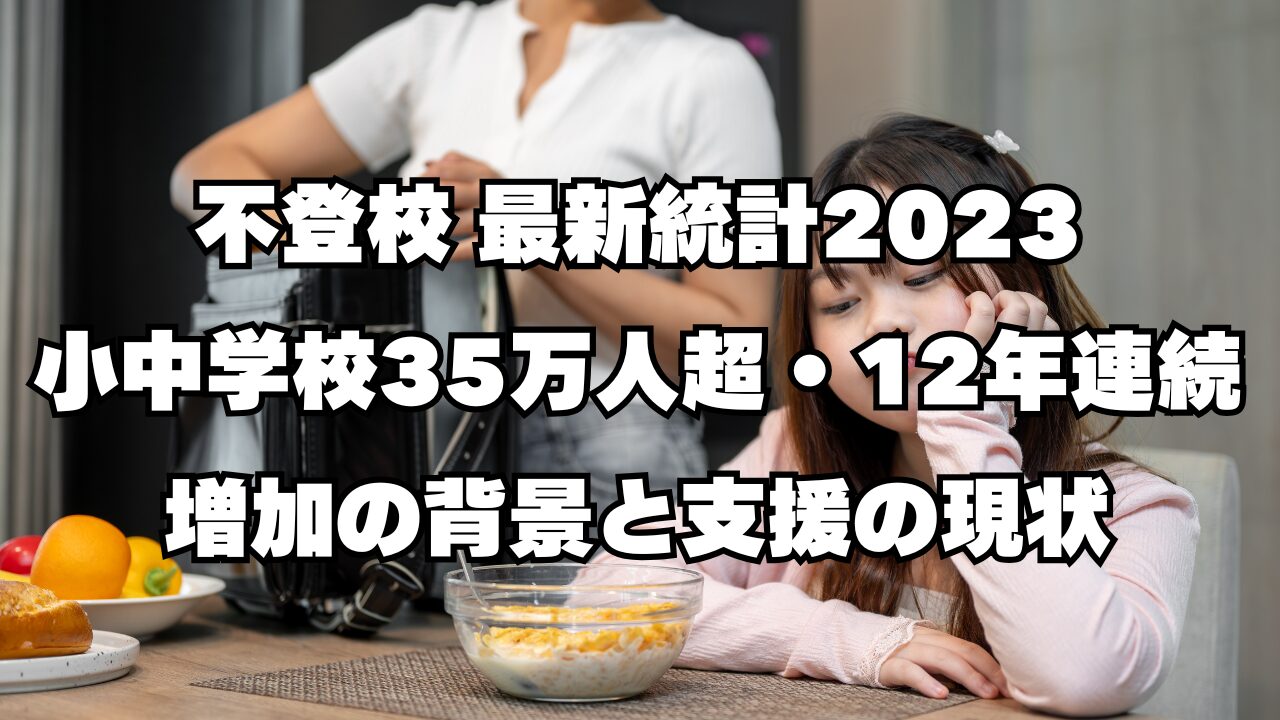

不登校 最新統計2023|小中学校35万人超・12年連続増加の背景と支援の現状

- 公開日:2025/11/7

- 最終更新日:

- 特性別ガイド

- 不登校 最新統計2023|小中学校35万人超・12年連続増加の背景と支援の現状 はコメントを受け付けていません

「うちの子が不登校になってしまった…」「不登校って増えているの?」「どれくらいの子どもが不登校なの?」

こうした疑問を持つ保護者の方は少なくありません。実は、不登校の児童生徒数は12年連続で増加しており、令和5年度(2023年度)には小中学校だけで35万人を超えました。

この記事では、文部科学省が令和6年10月に公表した最新の統計データに基づき、不登校の実態、増加の背景、支援の現状を詳しく解説します。

💡 統計データは「健康診断の数値」

不登校の統計データは、社会全体の「健康診断の数値」のようなものです。血圧や血糖値が年々上がっていれば、生活習慣を見直す必要があります。不登校の増加も同じで、「子ども個人の問題」ではなく、「社会全体が見直すべきサイン」なのです。数値を知ることで、適切な対策と支援の方向性が見えてきます。

この記事を読めば、不登校の最新状況、あなたのお子さんが「特別」ではないこと、利用できる支援がわかります。専門知識は不要です!

注:この記事で使用するデータは、文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(令和5年度、令和6年10月公表)に基づいています。

⚠️ 「不登校」の定義

文部科学省の調査における「不登校」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義されています。

不登校児童生徒数の推移:12年連続増加

令和5年度(2023年度)の最新データ

文部科学省の最新調査によると、令和5年度の不登校児童生徒数は以下の通りです。

- 小学校:130,370人(前年度比+12,537人、10.6%増)

- 中学校:223,600人(前年度比+5,049人、2.3%増)

- 小中学校合計:353,970人(前年度比+17,586人、5.2%増)

過去最多を更新し、12年連続での増加となりました。

在籍児童生徒数に占める割合

全体の児童生徒数に対する不登校の割合も増加しています。

- 小学校:100人あたり2.2人(2.2%)

- 中学校:100人あたり7.0人(7.0%)

つまり、中学校では約14人に1人が不登校という状況です。これは発達障害と不登校の包括的な支援がますます重要になっていることを示しています。

💡 不登校の増加は「気温の上昇」

不登校の増加は、「気温の上昇」に例えられます。1年だけ暑い夏があっても偶然かもしれませんが、12年連続で気温が上がり続けていれば、それは「気候変動」という構造的な問題です。不登校の増加も同じで、一時的な現象ではなく、学校や社会のあり方を見直すべき構造的な課題を示しています。

学年別の不登校児童生徒数

学年が上がるほど増加する傾向

不登校は学年が上がるにつれて増加する傾向があります。

【小学校】

- 小学1年生:約8,000人

- 小学2年生:約10,000人

- 小学3年生:約14,000人

- 小学4年生:約19,000人

- 小学5年生:約28,000人

- 小学6年生:約35,000人

※文部科学省調査データから概算

【中学校】

- 中学1年生:約58,000人

- 中学2年生:約78,000人

- 中学3年生:約88,000人(最多)

※文部科学省調査データから概算

中学3年生が最も多く、進路選択のプレッシャーや受験ストレスが影響していると考えられます。この時期には高校進学の5つの選択肢について早めに情報収集することが重要です。

小学校低学年でも増加

注目すべきは、小学校低学年(1~3年生)でも不登校が増加している点です。令和5年度の小学1年生の不登校は、10年前の約2.5倍に増加しています。

💡 学年別増加は「階段の高さ」

学年が上がるごとに不登校が増えるのは、「階段の高さ」が学年ごとに高くなるイメージです。低学年のうちは低い段差でも登れますが、学年が上がるにつれて段差が高くなり、つまずく子が増えます。中学3年生は最も高い階段で、進路選択という大きなハードルがあります。早い段階で手すり(支援)をつかむことが大切です。

不登校のきっかけ・要因

主な要因(複数回答)

文部科学省の調査では、不登校のきっかけや要因を以下のように分類しています(学校が回答)。

【小学校】

- 無気力・不安:約53%(最多)

- 生活リズムの乱れ、あそび、非行:約13%

- 親子の関わり方:約11%

- いじめを除く友人関係をめぐる問題:約9%

- 学業の不振:約5%

【中学校】

- 無気力・不安:約54%(最多)

- 生活リズムの乱れ、あそび、非行:約13%

- いじめを除く友人関係をめぐる問題:約11%

- 学業の不振:約9%

- 親子の関わり方:約6%

※小学校・中学校ともに「無気力・不安」が半数以上を占めています。

「無気力・不安」とは

最も多い要因である「無気力・不安」は、具体的には以下のような状態を指します。

- 学校に行く意欲が湧かない

- 漠然とした不安を感じる

- 朝起きられない、体調不良を訴える

- 明確な理由が本人にも分からない

「怠けているだけ」ではなく、心のエネルギーが不足している状態と考えられます。特に発達障害のあるお子様は、感覚過敏や社会性の困難さから「無気力・不安」状態に陥りやすい傾向があります。

⚠️ 要因は複合的

不登校の要因は、一つではなく複数が絡み合っている場合が多いです。「いじめが原因」「家庭環境が原因」と単純に決めつけることは避け、子ども一人ひとりの状況を丁寧に理解することが重要です。ペアレント支援プログラムでは、保護者が多角的な視点で子どもを理解する方法を学べます。

💡 不登校の要因は「風邪の原因」

不登校の要因を探ることは、「風邪の原因を探る」ことに似ています。風邪は、ウイルス感染だけでなく、疲労、寒さ、栄養不足など、複数の要因が重なって発症します。不登校も同じで、「これが原因」と一つに絞れることは少なく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いのです。

不登校が増え続ける背景

なぜ12年連続で増加しているのか

不登校が増加し続けている背景には、複数の要因が考えられます。

1. 学校に行くことへの価値観の変化

文部科学省は2019年10月の通知で、「学校復帰のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す」と方針を転換しました。

これにより、「学校に行かない選択」が以前より受け入れられるようになり、保護者や学校が無理に登校を促さないケースが増えた可能性があります。オンライン学習など多様な学びの選択肢が広がっています。

2. コロナ禍の影響

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度(2020年度)以降、学校の一斉休校、オンライン授業、生活リズムの乱れなどが生じました。この期間に「学校に行かない生活」を経験したことで、再び学校に通うことへのハードルが高くなったと考えられます。

3. 学校環境の変化

学習内容の増加、テストや評価のプレッシャー、SNSを通じた人間関係の複雑化など、子どもを取り巻く環境が以前より厳しくなっている可能性があります。

4. 発達障害への理解の広がり

発達障害への理解が広がり、診断を受ける子どもが増えました。発達障害のある子どもは、学校環境に適応しづらい場合があり、不登校につながるケースもあります。発達障害者支援センターなどの専門機関での支援が重要です。

5. 相談窓口・支援の充実

不登校への支援が充実したことで、「不登校=問題」という認識が薄れ、支援を受けることへの抵抗感が減った可能性もあります。

💡 不登校増加の背景は「交通渋滞の原因」

不登校増加の背景は、「交通渋滞の原因」に似ています。渋滞は、一つの事故だけが原因ではなく、道路容量の不足、車の増加、信号のタイミング、天候など、複数の要因が重なって発生します。不登校の増加も同じで、一つの原因ではなく、社会全体の複合的な変化が背景にあります。

相談・指導を受けた児童生徒の状況

相談・指導を受けた割合

文部科学省の調査によると、不登校の児童生徒のうち、学校内外の機関等で相談・指導を受けた割合は以下の通りです。

- 小学校:約88%

- 中学校:約87%

つまり、約9割の不登校児童生徒が何らかの相談・指導を受けていることになります。

相談・指導の内訳(主なもの)

【学校内】

- 学級担任による指導(最多)

- 養護教諭による指導

- スクールカウンセラーによる相談

- 別室登校(保健室、相談室等)

【学校外】

- 教育支援センター(適応指導教室)

- 病院・診療所

- 児童相談所

- 発達障害者支援センター

- 民間のフリースクール等

支援を受けていない児童生徒

一方で、約10~13%の児童生徒は相談・指導を受けていないという結果も出ています。これは、以下のような理由が考えられます。

- 適切な支援機関を知らない

- 相談することへの抵抗感

- 本人や家族が支援を望まない

- 地域に支援機関がない

支援を受けるための第一歩

- 学級担任または養護教諭に相談する

- スクールカウンセラーに相談する

- 教育委員会の相談窓口に連絡する

- 発達障害者支援センターに相談する(発達障害が疑われる場合)

- 教育支援センター(適応指導教室)の情報を集める

- フリースクールと教育支援センターの違いを理解する

90日以上欠席した児童生徒の状況

長期欠席の実態

不登校の児童生徒のうち、年間90日以上欠席した児童生徒は以下の通りです。

- 小学校:約58,000人(不登校児童の約44%)

- 中学校:約119,000人(不登校生徒の約53%)

つまり、不登校の児童生徒の約半数が、年間の4分の1以上欠席していることになります。

長期欠席が続くリスク

長期欠席が続くと、以下のようなリスクがある可能性があります。

- 学習の遅れ:授業の遅れが蓄積し、復帰が難しくなる

- 社会性の発達:同年代との交流機会が減少する

- 進路の選択肢:高校進学に影響が出る場合がある

- 自己肯定感の低下:「自分はダメだ」という気持ちが強まる

ただし、無理に学校に戻すことが最善とは限りません。文部科学省も「学校復帰のみを目標とせず、社会的自立を目指す」としています。

💡 長期欠席は「長期入院」

長期欠席は、「長期入院」に例えられます。病気で長く入院すると、体力が落ち、退院後すぐに元の生活に戻るのは難しいものです。しかし、入院中もリハビリ(別室登校、教育支援センター等)を続けることで、退院後の回復が早まります。不登校も同じで、完全に学校から離れるのではなく、何らかの形で学びや交流を続けることが大切です。

ICTを活用した学習支援の状況

ICT活用の広がり

近年、ICT(情報通信技術)を活用した学習支援が広がっています。特に、新型コロナウイルス感染症の影響で、GIGAスクール構想(一人一台端末の整備)が加速しました。

オンライン学習と出席扱い

文部科学省は令和元年10月の通知で、一定の要件を満たせば、自宅でのICT等を活用した学習を「出席扱い」にできるとしています(7要件)。

令和5年度の調査では、ICT等を活用した学習支援を受けた不登校児童生徒は約27,000人(全体の約7.6%)でした。オンライン学習の完全ガイドでは、具体的な活用方法を詳しく解説しています。

7要件の概要

出席扱い制度の7要件は以下の通りです:

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること

- ICT等を活用した学習活動であること

- 訪問等による対面指導が適切に行われること

- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること

- 校長が対面指導や学習活動の状況等を十分に把握していること

- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること

- 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること

高校の不登校状況

高等学校の不登校生徒数

高等学校(全日制・定時制・通信制)の不登校生徒数は以下の通りです。

- 全日制高校:約48,000人

- 定時制高校:約9,000人

- 通信制高校:約14,000人

- 合計:約71,000人

高校の不登校も増加傾向にあり、特に全日制高校での増加が顕著です。高校進学の5つの選択肢を早めに知っておくことで、お子様に最適な進路を選べます。

高校中退との関係

高校の不登校は、中退のリスクと密接に関係しています。令和5年度の高校中退者数は約38,000人で、その主な理由は以下の通りです。

- 学校生活・学業不適応:約36%

- 進路変更:約36%

- 学業不振:約9%

不登校が長期化すると中退につながる可能性があるため、早期の支援が重要です。高校卒業後はハローワークの専門支援を活用することで、就労への道が開けます。

不登校児童生徒への支援の現状

教育支援センター(適応指導教室)

教育支援センターは、教育委員会が設置する不登校児童生徒の支援施設です。

- 設置数:全国約1,700箇所

- 通所者数:約26,000人(令和5年度)

- 費用:無料

教育支援センターに通所した児童生徒のうち、約3割が学校復帰しています。文部科学省の教育支援センターに関する資料では、詳しい活動内容が紹介されています。

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

学校には、心理や福祉の専門家が配置されています。

- スクールカウンセラー:公認心理師、臨床心理士等の資格を持つ心理の専門家

- スクールソーシャルワーカー:社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を持つ福祉の専門家

令和5年度現在、スクールカウンセラーは全国の小中学校の約9割に配置されています。

民間のフリースクール

民間のフリースクールも、不登校児童生徒の居場所として機能しています。

- 通所者数:約20,000人(推定)

- 費用:月額3~5万円程度(事業者公表値、施設により異なる)

※フリースクールへの通所を「出席扱い」にできる場合があります(校長の判断)。詳しくはフリースクールと教育支援センターの違いをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

不登校は「甘え」や「怠け」なのですか?

いいえ、違います。不登校の多くは、「無気力・不安」など、本人にもコントロールできない心理的な要因によるものです。「甘え」や「怠け」と決めつけることは、子どもをさらに追い詰める可能性があります。まずは子どもの気持ちに寄り添い、専門家に相談することが大切です。

不登校の子どもは将来どうなりますか?

不登校を経験した子どもの将来は様々です。高校進学率は約85%で、多くの子どもが高校に進学しています。また、通信制高校、高等専修学校、高卒認定試験など、多様な選択肢があります。不登校=将来が閉ざされる、ではありません。適切な支援を受けながら、自分に合った道を見つけることが大切です。

不登校は親の育て方が悪いからですか?

いいえ、そうとは限りません。不登校の要因は複合的で、親の育て方だけが原因ではありません。学校環境、友人関係、本人の特性、社会的な要因など、様々な要素が絡み合っています。親が自分を責める必要はありません。むしろ、ペアレント支援プログラムなどで親自身が支援を受け、心の余裕を持つことが、子どもを支える力になります。

不登校の子どもを無理に学校に行かせるべきですか?

無理に学校に行かせることは、逆効果になる場合があります。文部科学省も「学校復帰のみを目標とせず、社会的自立を目指す」としています。まずは子どもの心身の安定を最優先し、学校以外の居場所(教育支援センター、フリースクール等)も検討してください。焦らず、長期的な視点で支援することが大切です。

不登校の統計が増え続けているのは、社会が悪化しているからですか?

一概には言えません。増加の背景には、「不登校=問題」という認識の変化もあります。以前は無理に登校させていたケースが、今は「無理に行かせない」選択が受け入れられるようになった面もあります。また、支援の充実により、不登校が「見える化」された可能性もあります。ただし、子どもを取り巻く環境が厳しくなっている側面も否定できません。

まとめ:不登校は決して特別なことではない

この記事では、文部科学省の最新統計データに基づき、不登校の実態を解説しました:

- 令和5年度の不登校児童生徒数は353,970人:小中学校合計、12年連続増加

過去最多を更新し、増加傾向が続いています。

- 中学校では約14人に1人が不登校:在籍生徒の7.0%

不登校は決して「特別」なことではありません。

- 最も多い要因は「無気力・不安」:小中学校ともに約半数

明確な理由が分からない場合も多く、心のエネルギー不足が背景にあります。

- 約9割が何らかの相談・指導を受けている:学校内外の機関で支援

支援を受けることは当たり前になっています。

- 文部科学省の方針転換:「学校復帰のみを目標としない」

社会的自立を目指す多様な道が認められています。

不登校は、子ども個人の問題ではなく、社会全体で向き合うべき課題です。統計データが示すのは、「あなたのお子さんだけではない」という事実です。

焦らず、子どもの心身の安定を最優先し、適切な支援機関につながってください。教育支援センター、発達障害者支援センター、スクールカウンセラーなど、多くの支援があなたとご家族を待っています。

詳しくは発達障害と不登校の包括的な支援ガイドをご覧ください。お子様の未来は、必ず開けます。